岡山駅に到着しました!

バスの中では旅行で楽しみなことを話したり、新幹線の乗車や車内でのマナーを確認したりしました。

岡山駅から定刻通り新幹線のさくらに乗車し、新鳥栖駅まで移動します。

みんなマナーを守って静かに過ごしています!

岡山駅に到着しました!

バスの中では旅行で楽しみなことを話したり、新幹線の乗車や車内でのマナーを確認したりしました。

岡山駅から定刻通り新幹線のさくらに乗車し、新鳥栖駅まで移動します。

みんなマナーを守って静かに過ごしています!

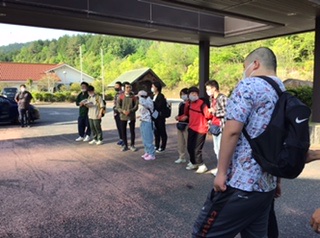

とても気持ちの良い晴天の中、修学旅行の出発式を行いました。

修学旅行の目標を発表し、バスに乗車しました。

これから待ちに待った2泊3日の修学旅行が始まります。

岡山駅から新幹線に乗り、長崎、福岡方面へ行ってきます!

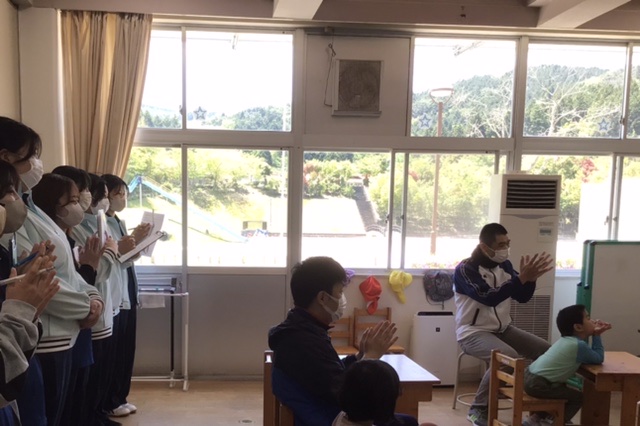

中学部の学部作業学習は今年も森の雑貨作りをしています。今日は2回目の学部作業でしたが、1年生もすっかり作業学習のやり方を覚えて、落ち着いて学習に励む姿が見られました。本日も新見公立大学の学校見学があり、作業学習に集中して取り組む姿を見てもらうことが出来ました。

中学部の生徒と小学部の3組の児童が、施設の利用者さんを講師に招いて大豆植えをしました。この大豆は健康の森の特産品「森のみそ」になる大豆です。小学部の児童も中学部の生徒も施設の利用者さんの話をよく聞いて、ていねいに大豆を植えることができました。この大豆が育って収穫できたら、高等部の生徒が「森のみそ」に加工する予定です。今年の「森のみそ」は小学部、中学部、高等部、施設が関わった本当の意味での「森のみそ」となることでしょう。

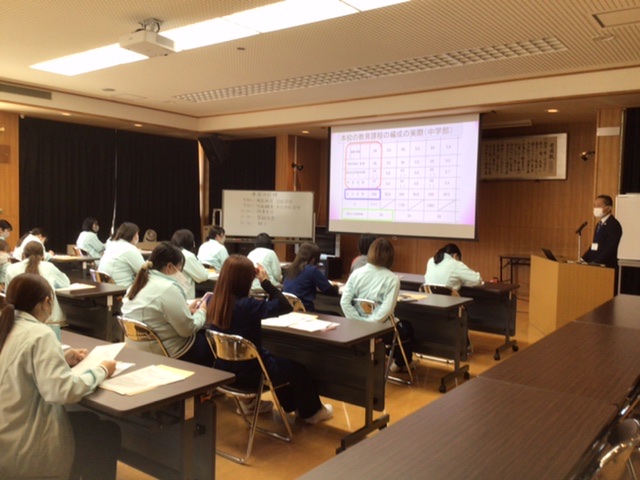

令和5年度の学校説明会を岡山県生涯学習センターで行いました。多数の御参加をいただき、本校の魅力を知っていただくことができました。御参加の皆さまありがとうございました。

来週は倉敷会場で学校説明会を行います。倉敷会場の申し込み締め切りは5月19日(金)です。よろしくお願い致します。

倉敷会場【令和5年 5月21日(日)12:30〜14:30】くらしき健康福祉プラザ(倉敷会場申込フォーム)

詳しくはこちらをご覧下さい。

令和5年度学校説明会に多数のお申し込みをいただきありがとうございます。本日高梁会場での説明会が終わりました。明日は岡山会場で、来週は倉敷会場で学校説明会を行います。倉敷会場の申し込み締め切りは5月19日(金)です。岡山会場の申し込みは締め切りましたが、当日参加も歓迎致します。よろしくお願い致します。

岡山会場【令和5年 5月14日(日)12:30〜14:30】岡山県生涯学習センター(岡山会場申込フォーム)

倉敷会場【令和5年 5月21日(日)12:30〜14:30】くらしき健康福祉プラザ(倉敷会場申込フォーム)

ファックスでお申し込みの方はこちらをダウンロードしてください。

FAX:0867-96-2998

詳しくはこちらをご覧下さい。

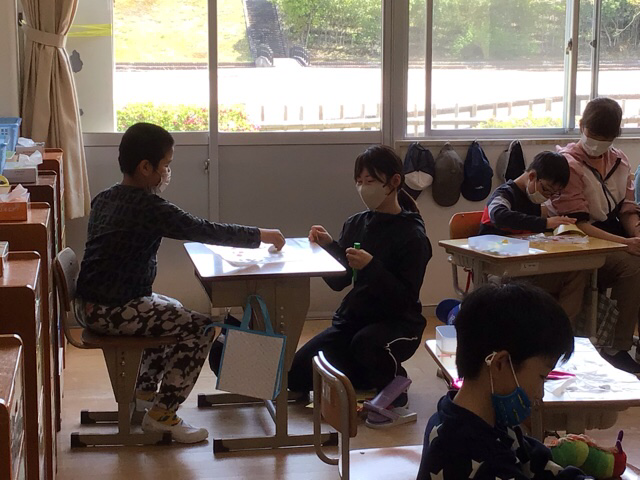

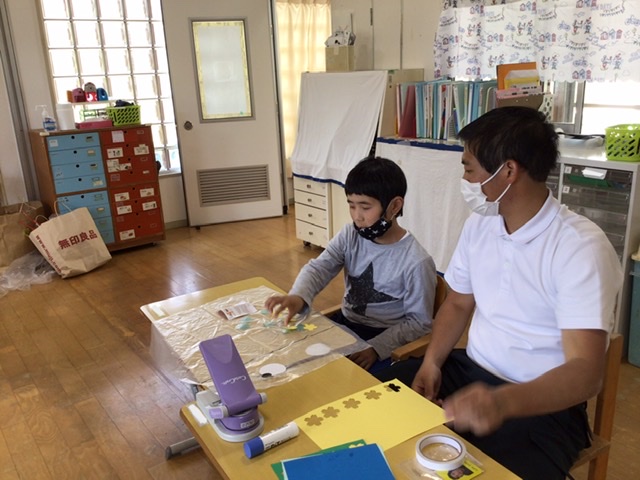

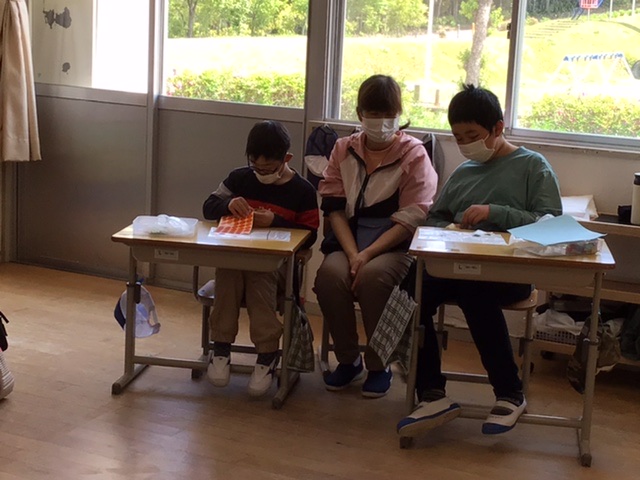

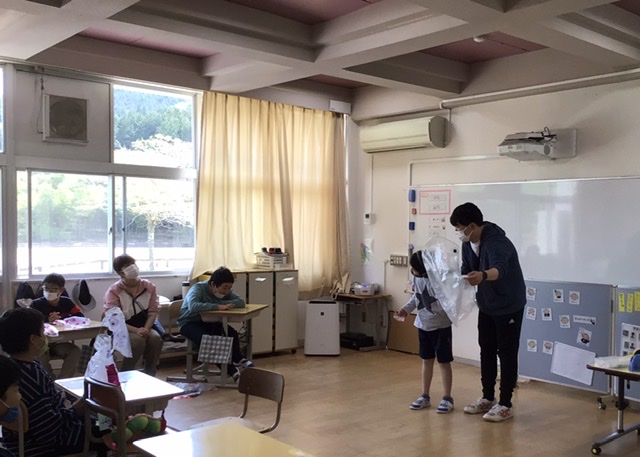

小学部3組は、図工でこいのぼりを作りました。シールやキラキラテープなどのたくさんの素材から自分の使いたい材料を選んだり、クラフトパンチを使って飾り用の材料を作ったりしてからこいのぼりの飾り付けをしました。キラキラテープを切って長さを調整したり、「一匹では寂しいから。」と仲間のこいのぼりを作ったりするなど、一人一人が工夫して完成させることができました。完成したこいのぼりは、棒に貼って、みんなで泳がせて楽しみながら、「外でも遊びたい!」「〜みたいに飾りたい。」などアイデアが止まらない3組でした。振り返りでは、「〜を工夫しました。」と頑張ったことを発表したり、「かっこいい!」と友達の素敵な所を見つけたりすることもできていました。

今日は今年度、第1回目の避難訓練がありました。今日の訓練では、火災が発生したという想定で、放送を聞いた後、つどいの広場(運動場)に避難しました。講評に来られた新見消防本部の消防士の方からは「とても落ち着いて避難できていました。」と褒めていただきました。講評の中では、避難の合言葉「お・は・し・も」についてのお話がありました。これまで学習してきている児童生徒も多く、「おさない・はしらない・しゃべらない・もどらない」と、それぞれを答えることができていました。いざ、というときに安全に行動できるように、これからもしっかりと訓練を重ねていきたいと思います。

GWも終わり、寄宿舎の生活が始まりました‼️

今日はとても良い天気、健康の森の空には雲一つない青空が広がっていました⭐︎

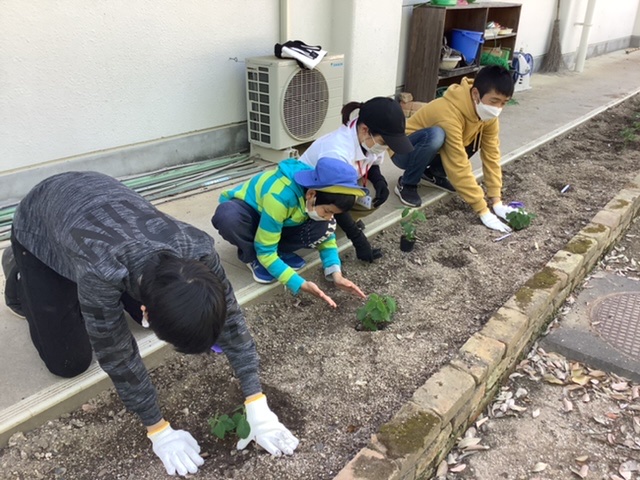

ちょうど野菜の苗が届いたので、希望者を募り植えました!

「早く大きくならないかなー」と成長が楽しみなようでした♪

地元の新見公立大学の「知的障害教育課程論」履修者(学生)26名の学校見学がありました。本校の備北地域の特別支援教育のセンター的な役割の一環です。学校の概要と本校教育課程の説明の後、小学部・中学部・高等部の授業を参観してもらいました。特別支援学校の授業を初めて見るという学生さんがほとんどで、メモを取りながら熱心に授業参観をしていました。参観後の質疑応答ではたくさんの質問があり、充実した学校見学になりました。